這是我與我的其中一個孩子:小明

社工故事

2020-04-26

單親照顧兩個孩子是辛苦的,更遑論是有地中海型貧血與身心疾患的媽媽,如影隨形的經濟壓力,「錙銖必較」成了家裡過生活的一個常模,像是不必要不會開燈,餐食上,一盒雞蛋、一包水餃可以吃幾餐都要計算,整條的土司也要分配成幾天的早餐,每天的片數都是固定的,承平時期卻過著如戰時的配額,是社工剛接觸家中時,難以想像的風景。

小明與弟弟不曾抱怨生活的困乏,「吃的飽嗎?都吃吐司會不會膩?」、「可以,我們都習慣了」,社工校訪時的談話,小明展現對家中處境困難的理解與對媽媽的體貼,午餐時間,外送機車擠滿校門口的時代,小明回答社工說這週的午餐是從家裡帶來的泡麵,「最近媽媽身體不舒服,工作比較少,沒關係」,語氣還是那麼平穩,但那卻不應該出現在青少年期的孩子身上,成熟的近乎老成,生活無法帶給孩子愉悅,只能接受。

我們常期待透過教育讓孩子脫貧,但貧窮卻深深地影響孩子的教育,小明就是典型的例子,心思用於擔心媽媽的身體、家裡經濟狀況的同時,更連帶影響對課業的專注力,不善求助的媽媽,因為老師以及社工持續的關懷,讓媽媽也意識到有人能夠陪著她,與她並肩面對生活的艱辛,在連結各種資源進入家裡後,細小的改變隨著時間日漸發酵。

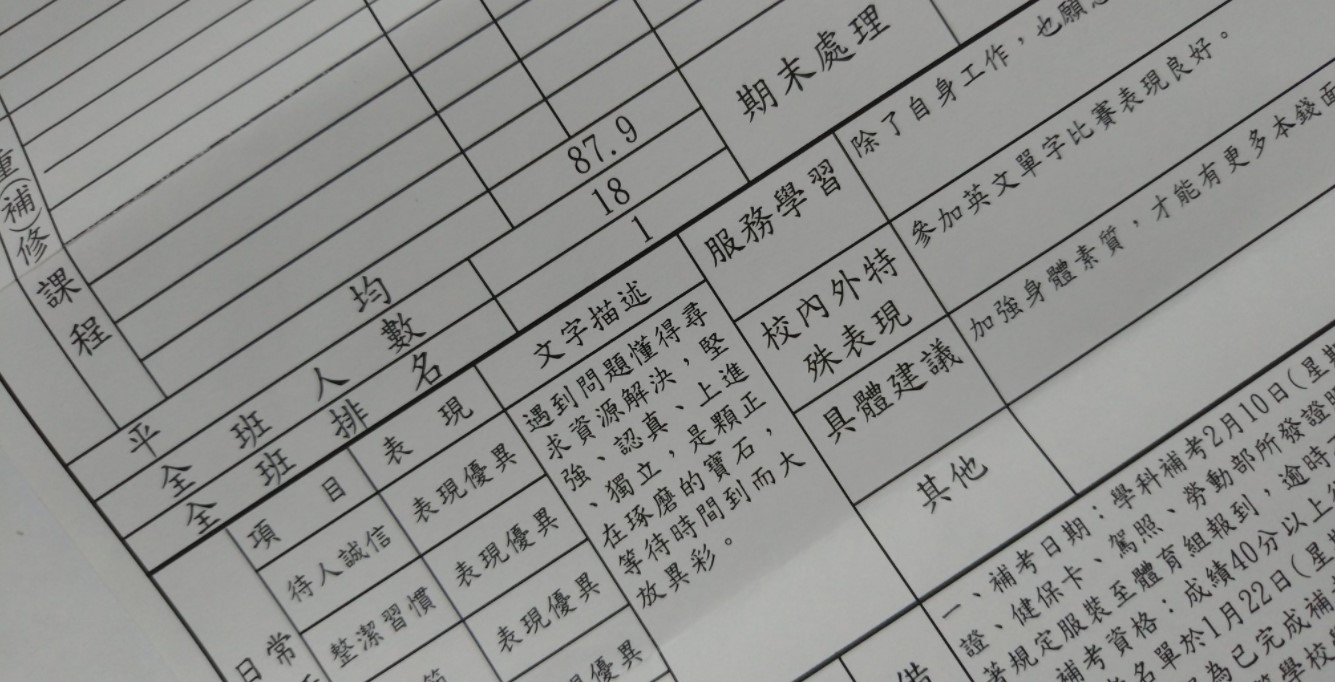

「老師、我這學期第一名」、「學校要開始準備考技能檢定了」、「弟弟這學期平均成績有80,之後可以不用在資源班上課了」,小明帶著小小的笑容,語氣輕盈的陳述著最近的生活日常,我可以感覺到這孩子更堅強了,但多了對生活的希望,彷彿在跟我說,生活就是明知很難,但仍要努力。