網路陷阱十面埋伏 防禦力點滿就對了!

兒盟公佈「2023臺灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查報告」

兒少平均每天課後上網近五小時,不用上學的暑假可能迷網倍增

漫漫長假、炎炎夏日,待在冷氣房裡滑手機似乎成了兒少的暑假生活安排?根據兒盟今年調查發現兒少的網路使用時間(不含做功課、網路上課的時間)平均每日4.6小時,一週高達32.2小時,相較2020年兒盟調查一週27.2小時,明顯增加許多,扣除其上學的時間,等於回家時間幾乎都在上網,可以想見不用上學的長假期間,兒少使用3C上網的時間一定大幅增加。兒盟發言人李宏文說明兒盟持續關心兒少網路安全議題的原因:現今線上線下生活界線已經越來越模糊,尤其對這群網路原生代兒少來說,網路生活已經成為他們無法切割的日常。只是令我們擔心的是,給孩子手機的年紀越來越早、疫後AI蓬勃發展下鼓勵孩子線上學習的資源和時間越來越多,但我們是否給兒少足夠的「網路識讀」能力讓他們能在同樣充斥著如暴力、仇恨、色情等不當資訊,或是詐騙、假消息、陌生人的謎樣並充滿危機的虛擬世界趨吉避凶懂得自我保護。暑假已經開始超過一周,身為家長的你應該正在為沉迷淪陷網路的孩子們擔心不已,兒盟公布「2023臺灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」報告,並提出具體解方,《Beat Box 上網安全百寶箱》,以四個步驟,包括:警覺BE-AWARE、探索 EXPLORE、約定AGREE、教導TEACH,希望陪伴兒少快樂安心過暑假。

兒少網路社交需求高,兒少面臨騙財、騙色、騙個資等三大網路危機

兒盟本次調查發現,兒少上網主要使用平台為YouTube,其次皆為社交平台,依序為Instagram、Messenger、Facebook以及抖音(74.2%、71.9%、68.2%、58.6%),皆有過半的使用率,此外調查也發現,一半以上(50.6%)兒少會在11歲以前就自己創立專用的網路社群帳號,在網路上有了新身分與自主權。因此可以瞭解孩子們上網除了資訊的獲得外,社交可以說是最重要的需求。雖然接觸社群媒體對於兒童也是有正向價值:和家人或朋友沒有空間距離可以保持聯繫、得到心理上的支持、甚至可以討論各種報告、作業...;但網路世界的社交不只是實際世界的朋友,更可能來自從未見過面的網友,怎麼界定朋友或是陌生人,界線也就更模糊了;根據兒盟2023年調查顯示,有39.4%的兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快,我就覺得是朋友」,相較2020年的調查21.8%明顯成長超過一成(16.6%),顯見兒少對陌生網友的戒心下降,相對較容易相信陌生網友,在網路世界的風險因此增加許多,針對網路危機,兒盟分析為三大類型:騙財、騙色、騙個資。

危機一:騙財,平均每五個就有一個以上兒少曾被詐騙(22.8%)。

最常見狀況是「購買的商品跟網路圖片落差大」有超過一半(58.6%),其次是「誤點開釣魚(或詐騙)的網址」佔37.2%,「網路購買跟收到的商品完全不一樣」也有超過兩成(21.1%)。

危機二:騙色,兩成一曾遇過網友特殊要求,其中五成九被網友要求交往。

根據衛福部保護服務司2022年統計,拍攝、製造兒少為性交、猥褻行為之內容案件已佔整體兒少性剝削防制條例案件超過八成(86.4%)。本次調查兒少曾遇過網友提出的要求,就有21.4%的兒少表示有遇過網友提出特殊要求,這些提出的要求中,最常見的是要求「情侶交往」,佔近六成(59.3%),另外也有要求「視訊通話」及要求「單獨約出去見面」,分別佔51.3%及50.9%皆超過半數。本次調查中也發現私密照散布問題存在兒少生活中,調查顯示有一成(10.0%)兒少身邊同學或朋友被散布裸露照片或影片(自己收到5.6%、同學收到5.4%),甚至有5.3%兒少自己或同學曾傳給網友自己的裸露照片或影片(自己傳0.9%、同學傳4.6%),顯示兒少對於私密照片的不設防。

危機三:騙個資,四成一的兒少曾給網友個資。全體兒少中有33.1%是給「私人用的IG或LINE帳號」比例最高,其次為「真實姓名」24.7%、「個人照片」22.5%以及「就讀的班級或學校」14.1%,進一步交叉分析顯示,高中生給出的個人資料顯著較國中生多,顯示兒少對個資的保護並不會隨著年齡增長而進步。

而究竟哪些類型的兒少容易落入以上網路危機?李宏文發言人表示:本次調查發現若有使用抖音、IG、YouTube的兒少,網路負向行為及經驗顯著較高;此外,容易把陌生網友當朋友的兒少負向經驗顯著較多。令人擔心的是,部分兒少在面對面情境下無法發展正常的人際關係,卻能在網路虛擬的情境中建構渴望的人際交流與溝通。藉由網路匿名性的特性、兒少可尋求情感的寄託或慰藉,因此只要網友表現出友善、關懷,極易贏得其信任,相對地也提高成為網路受害者的可能性,將自己陷入險境而不自知。兒盟進一步調查兒少遇到網路危機的求助意願中,發現有12.8%的兒少遭遇任何問題皆不會求助,他們遇到問題只想靠自己解決,實是令人憂心。

兒少代表Roy及Doris表示本身有遇過買到網路黃牛票的騙財經驗,也有聽說朋友間私密照外流的個案,因此特別強調希望大家能夠建立正確網路安全知識,並且呼籲學校能夠教授實際遇到網路危害時的應變方式,以避免受害或減低傷害。Roy在記者會上說明,自己在國中時期為了搶票,將款項匯款給陌生網友後,不僅沒有拿到票也立即被封鎖;於事後在網路上分享被詐騙的經驗,底下也有其他同病相憐的網友分享其他可疑的帳號,可見網路詐騙議題屢出不窮。對此Roy也表示,學校雖然有教導避免詐騙的內容,但多針對ATM轉帳等叫常見的手法,無法配合兒少使用網路行為進行情境教導。Doris則是分享自己曾看到朋友的私密照,進一步安慰朋友才知道,因朋友聽從網友的指示,進行露出私密部位的視訊通話遭到截圖流傳。此案件已經司法辦理,也希望藉此提醒兒少避免聽信陌生網友,僅記保護自己的隱私的原則。

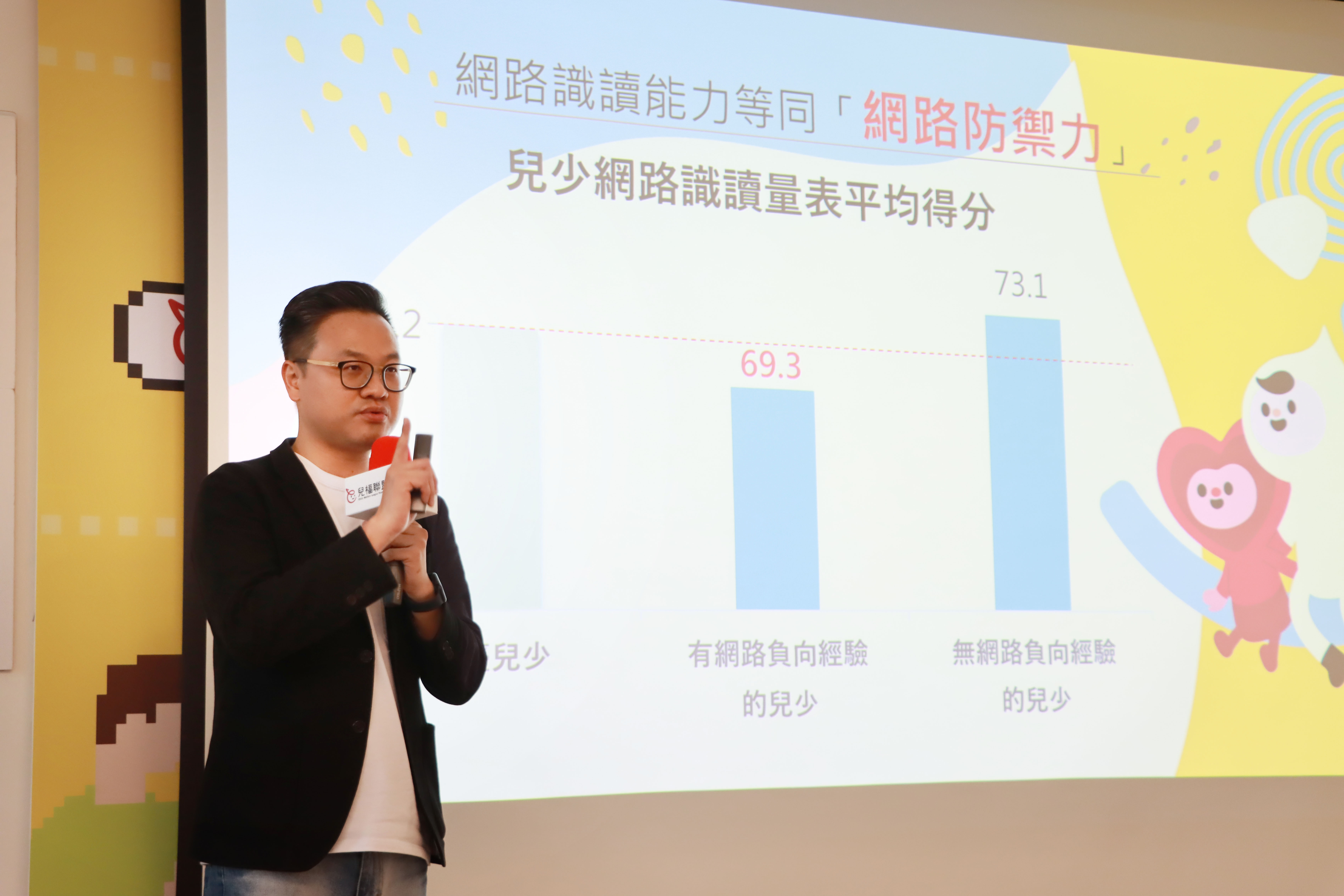

全臺兒少網路防禦力平均71.2分,防禦力越低,網路風險越高

「網路識讀」是指一個人具有辨識和了解網路資訊對於個人可能造成各面向影響的知識與能力;當具備這樣的知識和能力,才能避免受到網路資訊內容的不當影響。網路識讀能力等同於「網路防禦力」,可保護兒少免於網路危險行為。兒盟編制「兒少網路識讀量表」以瞭解網路識讀能力與兒少網路風險的關連,結果發現臺灣兒少網路識讀量表平均分數為71.2分,態度題中最多人錯誤的是「不認為大多數網路影片內容出現的順序都是經過刻意安排的」,以及「不會去懷疑媒體所說的任何事情」,意味著孩子們網路上的保護力相當有限。尤其值得注意的是,網路識讀能力與網路負向行為及經驗也是息息相關,無網路負向經驗兒少的識讀量表平均分數為73.1分,明顯高於有網路負向經驗的69.3分,可見兒少網路自我保護力較高,其網路風險相對較低。

此外,本調查也發現兒少網路安全知識來源主要是「Google搜尋」佔71.9%,其次為「老師」69.7%及「家長」65.1%,都有六成以上的比例,再其次為「YouTube/抖音」有53.0%。其中值得注意的是有14.0%兒少僅靠搜尋網路而未與師長討論,而其網路識讀表現顯著較差,容易受錯誤資訊誤導。可見師長們的引導教育是網路識讀能力培養的關鍵因素。

不只是最新款手機,網路識讀能力的培養才是給兒少最珍貴的禮物

兒少網路安全議題作家黃哲斌表示,科技賦予孩子這一代的禮物,但也是無窮的誘惑與負擔。對於親子之間存在的數位鴻溝,強調「陪伴的重要性」,建議家長可以與孩子一起協商,共同設定合理的「螢幕時間上限」,涵蓋電視、筆電、平板與手機的總時數,不同學齡階段,可以討論出不同的遊戲規則。在陪伴過程中,除了理解孩子的上網喜好,提醒他們如何分辨可靠的資訊來源,也要懂得自我保護,不接受網友的指示及透露個人資料。根據兒盟調查,家長會跟孩子討論網路安全的這群兒少網路識讀能力較佳;但也發現家長限制兒少網路使用時間對於兒少網路識讀能力影響不具差異,因此與孩子討論網路的危害,才能進一步提升網路防禦力。

非常關心兒少網路安全議題的作家及媒體人,同時也是兩個孩子父親的-黃哲斌先生也蒞臨記者會,提出自己的觀察發現,國外對於關於科技工具如何影響兒少、以及對其心理健康、隱私保護及數位教養的觀念相當重視。提出針對父母教養的習慣中,當父母帶小孩去公園玩,因為擔心小朋友安全,通常都是會陪伴在旁,不會放任小孩單獨玩,甚至進一步教導孩子如何使用器材、如何和其他人一起玩等;但是面對網路世界,父母卻常常是任小孩自己摸索。對此黃哲斌先生也分享自己還再念小學孩子的同學案例,這位同學因為創立Youtube頻道,獲得不少人關注,也引發陌生網友到頻道留言中進行挑釁、騷擾等問題。對此問題,這位同學不敢告訴父母、師長,這狀況也顯示大部份的小朋友不知道如何面對網路上的陌生人。家長也很少和小朋友討論,網路上有按讚、挑釁、羞辱該怎麼辦?因此兒少在面對網路上的情境、素養、知識是屬於比較匱乏的現況。

黃哲斌先生也提供國外針對數位教養的方法,包括家長們共同合作,以輪班方式提供帶領孩子們認識數位主題,像是:如何善用Youtube?如何上網搜尋等;建議讓孩子從小的時候就習慣有「3C保母」的觀念和習慣,如同家長帶孩子去公園玩一般,提供陪伴跟指導的協助,並與孩子進行協商網路使用的時間與內容等。除了家庭是第一道防線外,針對弱勢家庭或是隔代教養的家庭,學校就是第二道防線,協助孩子提供相關的網路教養手冊,幫助孩子使用網路。

對於網路問題的三不管地帶,網路詐騙、性剝削、違法行為等隸屬於不同的主管機關,當兒少遇到網路危害卻不知該向誰求助。

兒盟呼籲:

- 建議政府成立兒少網安專責單位,增加人力編制及獨立經費預算,並參考英國網路安全委員會,建立跨域整合政府、執法單位、企業及第三部門的機制,全面性保障兒少網路安全。

- 建議學校因應網路危害案件提供兒少解決因應之道,以情境式教學及案例教學,增加兒少對於網路安全的警覺性,及各種危害之應對方式等相關知識。

- 建議家長善用各式工具,如使用兒盟製作「網路識讀量表」,提供家長評量孩子是否為網路高風險族群的參考,此外,帶領兒少討論上網安全時,結合《Beat Box 上網安全百寶箱》,以四個步驟,包括:警覺BE-AWARE、探索EXPLORE、約定AGREE、教導TEACH,讓孩子在網路上懂得保護自己的隱私,瞭解遇到千奇百怪的網友時該如何應對。(參考網址:https://www.cylaw.org.tw/about/advocacy/10/433)

註:本調查於2023年5月1日至5月31日以網路問卷進行調查,總計12,967人回應問卷,12,643份為有效問卷。有效樣本中68.7%為國中生、31.3%為高中生;男生佔47.3%、女生佔51.2%及其他1.5%。