托育“貴蔘蔘”,前瞻不給力!

政府為了因應少子化危機,今年7月在前瞻計畫中加碼推出「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」,今(18)日召開的立院第三次臨時會,即將進行前瞻計畫預算協商及審查。兒福聯盟18日上午邀請幼兒家長、台灣大學兒少暨家庭研究中心、兒科醫學會、國家衛生研究院兒童醫學與健康研究中心等代表,共同召開記者會,公布「2017幼兒托育需求及育兒政策意向調查」,反映全台1,740名家有2歲以下幼兒的家長心聲。

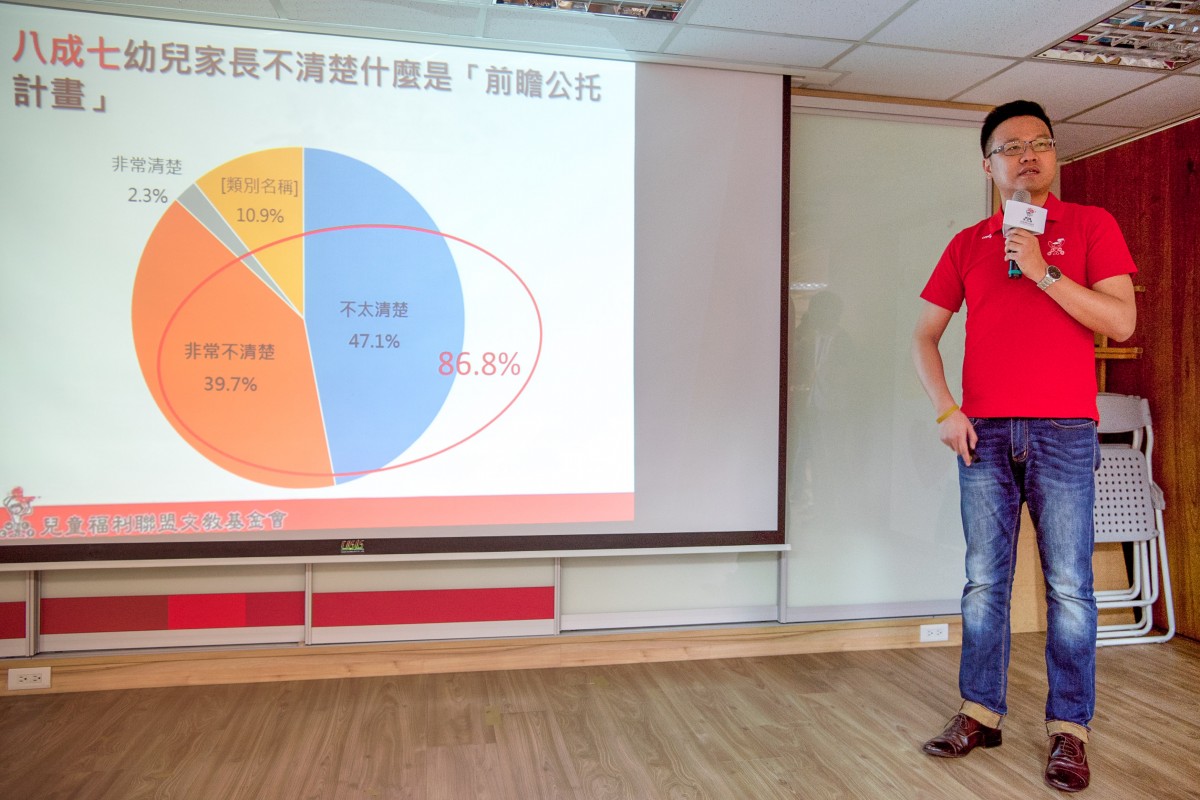

■「前瞻公托計畫」背離民意,經費患寡也患不均,慘遭家長打臉

兒福聯盟政策中心主任李宏文表示,從調查結果看來,大多數新手父母對政府端出的「前瞻公托計畫」並不領情,八成七表示不清楚計畫內容,七成認為「前瞻公托計畫」四年只增加1,440個公托名額,增加不到1%的公托覆蓋率,不可能達成托育平價、優質、普及的政策目標;六成八不同意此計畫有把錢花在刀口上。調查也發現,幼兒家長心目中最理想的托育型態是「居家保母」(占47.9%),但前瞻公托計畫主打的0至2歲公托服務,卻是類似微型托育機構的社區公托家園,根本背離民意!連同前瞻公托計畫在內,整體前瞻基礎建設計畫的第一期預算,花在因應少子化對策的經費,只占整體預算的1.8%,少得可憐,顯示政府對少子化問題敷衍了事,難怪會被家長狠狠打臉!

兒盟針對育有2歲以下兒童的家長,在今年7月29日至8月9日間進行網路問卷調查,經回收、除錯整理後,共獲得有效問卷1,740份,樣本分佈遍及全台及離島22個縣市,北部占59.5%,南部占20.1%,中部占18%,東區占2%,離島占0.4%;其中女性填答者占89.8%,男性填答者占10.2%。重要發現如下:

■托育貴蔘蔘—七成八家長自認托兒費用負擔沉重,比例比7年前增加一成六

兒盟調查發現,四成五幼兒家長是「自己或配偶照顧」孩子,兩成六托孩子的「祖父母或外祖父母」照顧,近一成五送保母照顧,送機構照顧者占一成一。近半數(49.5%)的幼兒家長,每月平均托育費用超過一萬五千元。有三成七(37.4%)的幼兒家長每月支付的子女托育費用,約占家庭總收入30%以上,甚至有一成左右(9.4%)的家庭,子女托育費超過家庭收入的一半!

兒盟李宏文主任指出,對比兒盟2010年「台灣地區幼兒媽媽育兒現況調查」結果,發現托兒費用占家庭總收入逾三成的比例,由7年前的26%,上升至37.4%,高出一成一;幼兒家長對托兒費用感到負擔沉重的比例,也從2010年的61.7%增加至今年的77.8%,比7年前高出一成六,兩者雙雙上揚,可見幼兒家長托育負擔加重,亟需政府幫忙!

衛福部2014年的委外研究指出,托兒費用不超過家戶所得一成五,才有機會催生第二胎。但兒盟調查發現,高達62%的幼兒家庭,其托育支出占總收入逾兩成以上,難怪台灣目前育有一名子女的家庭,再生第二胎的意願不高。

雙薪家庭的小小爸爸,選擇把女兒送托給居家保母照顧,他說一個月托育費要一萬八千元,就佔掉夫妻收入快一半,幸好中央和市政府有給補助,不然真的不知道怎麼生活。小小爸爸期許政策能更有彈性:「前一陣子太太剛好辭掉工作,但補助竟然也就跟著停掉。老婆失業,少一份薪水,還少了6千元的補助,日子真是苦不堪言。」家長遭遇暫時性失業,就頓失雙薪家庭才可申請的托育補助,對育兒家庭而言,無異是雪上加霜。

育有一歲多兒子的羊寶媽媽表示,原本小孩送托保母,後來決定自己帶,但育嬰留停的津貼只有半年,而且自己帶小孩的津貼,竟然比交給保母帶還少,家裡又少一份收入,其實心裡負擔很大,讓羊寶媽忍不住抱怨:「難道自己照顧小孩,就比不上送給別人照顧嗎?」全職媽媽另一個壓力是全年無休,羊寶媽媽表示,當有事或生病時,常常找不到願意臨托的保母或托嬰中心,希望政府能多傾聽家長的心聲,多給育兒家庭實質的幫助。

■家長最屬意的送托對象—保母>社區公托家園>公私協力托嬰中心>私立托嬰中心

兒盟調查發現,若要請親屬以外的人照顧孩子,近半數(47.9%)的幼兒家長會選擇至多收托4人、屬居家式托育的「保母」;其次,有三成四(34.3%)的家長會選擇介於居家式與機構式之間、至多收托10-12人的「社區公共托育家園」;至於機構式托育的公私協力托嬰中心,只有一成(10.8%)的家長選擇;私立托嬰中心最不受家長青睞,僅有4%的家長支持。調查顯示,家長傾向將孩子送托給照顧人數較少的居家保母。

兒盟李宏文主任強調,就兒童發展觀點而言,類家庭的照顧環境,才是最適合兩歲以下幼兒就托的場域。不論在個別化需求、托育師生比、照顧品質、疾病傳染管控等面向,居家式托育均優於機構式托育,政府應依此原則規劃托育政策。

■家長送托幼兒,重視「托育人員素質」更勝「收費合理」

幼兒家長如果要送托孩子,哪些條件是最優先考慮的呢?兒盟調查發現,近七成(68.9%)的家長認為「托育人員素質良好(如:有愛心、耐心、喜歡孩子;受過專業訓練;無不良嗜好)」是最重要的;其次,有四成三(43.6%)的家長會考慮孩子是否「接送方便(離家近或工作場所近)」;另外,四成(40.7%)的家長會考慮「收費合理」,近四成(39.7%)的家長會考慮「托育環境整潔、安全」。而有近三成五(34.6%)的家長會以「經政府認可(有立案/登記)」為優先考慮。

兒盟李宏文主任指出,家長送托孩子最優先考慮的條件是「托育人員素質良好」,並非「收費合理」,可見家長重視托育品質勝過收費平價,政府不該只將政策焦點放在托育的價格而已。許多家長表示,托育人員的照顧品質和評價,才是她/他們選擇托育型態的優先考量。

■家長最有感的「催生政策」排行榜—1.發放兒童津貼、2.提供多元充足托育管道、3.減免幼兒教育學雜費、4.提高賦稅減免、5.延長有薪育嬰假

政府要端出怎樣的政策牛肉,家長才會考慮多生孩子?兒盟調查發現,排名前五名的政策中,有3項跟育兒經濟支持有關,政府應積極回應。近五成(49.2%)幼兒家長認為政府要「發放兒童津貼」,名列首位;其次有四成四(44%)家長認為,要「提供多元、充足的托育管道」;再其次是「減免幼兒教育學雜費」,有三成三(33.4%)家長青睞;第四名則是近三成(29.9%)家長支持的「提高賦稅減免(如:增加所得稅免稅額、列舉扣除額)」;此外,「延長有薪育嬰假」(25.5%)及「增加公共托育服務」(20.2%)分列第五、六名,也是較多家長期待的催生政策。

與會的臺灣大學兒少暨家庭研究中心馮燕主任表示,2017年新生兒人數將降至10年來倒數第二,生育數與結婚數緊密正相關,年輕人不敢結婚、不願生子問題在哪?除了大環境經濟問題,子女出生後的托育照顧問題,也令未來的新手爸媽卻步。公托?私托?保母?還是長輩支持體系?到底政府應該從何幫、怎麼幫才能讓父母們樂於生(養)育。少子化問題要跨部會動起來,改變要從人口結構開始,納入政府預算才是真前瞻!

台灣兒科醫學會彭純芝副秘書長指出,導致少子化的因素是多重的,解決問題的方式必須要多元化,讓年輕家庭「敢生、養得起」。前瞻計畫經費擬用於以擴充托育為主,實為不足,建議應該撥出經費健全「兒童友善醫療」,包括周產期醫療人才培育與醫療網的強化、兒童醫院的推動、提高兒童保健與預防注射推動經費、兒童醫療人才培育與強化兒童急診醫療。

國家衛生研究院兒童醫學及健康研究中心陳麗光副研究員表示,在少子化問題嚴重的時代,如何建構一個讓父母願意且安心生養的環境,除了需亟思增加出生率的策略外,也需要完善的育兒措施,如建構多元優質托育服務體系等。國衛院兒童醫學與健康研究中心,特別關心如何建構生養兒童的優質環境與體系,希望透過實證研究,協助制訂兒童醫療與健康相關議題之策略建議,期達到「生得多、養得起、顧得好」的目標。

兒盟與台大兒少暨家庭研究中心、兒科醫學會、國家衛生研究院兒童醫學與健康研究中心,共同提出以下四點呼籲:

- 家長心聲要「聆聽」

政府進行育兒政策規劃,應仔細聆聽育兒家長心聲,給家長覺得最需要的,不能背離民意。

- 少子化預算要「加碼」

投資兒童,就是投資台灣的未來!政府應提出國安規格的少子化對策,若照日本政府挹注少子化的預算規模換算,台灣的少子化預算至少應加碼至1,285億元。

- 照顧補助要「公平」

政府應加快整合中央與地方各項育兒/托育現金給付,研議發放公平、普及的兒童照顧(child care)津貼。

- 催生政策要「有感」

各部會必須全力動員,端出讓家長真正有感的政策,包括:

衛福部與教育部應提供育兒家長多元、充足的托育管道,擴大公托服務的量能。勞動部應延長有薪育嬰假,提高育嬰留職停薪津貼的金額,督促企業托兒措施及設施落實普及。

教育部應減免幼兒教育學雜費,研議實施國民義務教育向下延伸至5歲。

財政部應針對育兒家庭提高賦稅減免。

內政部應針對育兒家庭提供優惠房貸利率、租屋或購屋補助。